【I-023】 ロードマップ0章 〜Instagramで知って欲しい事実〜

2022年以降の競合が増えた現状、インスタグラムでフォロワーを伸ばすためには

【既存概念】×【新発見】×【独自性】×【見やすいデザイン】×【営業力】×【継続】

が必要になっています。

上記7点どれも欠けてはいけない要素で、逆に言うと全要素を盛り込めば後発でも伸ばすことが可能と言うことです。

第0章では現在のインスタ運用における必須知識をまとめたので、ぜひ基本から抑えて正しい角度で積み上げていきましょう!

2022年のInstagramアルゴリズム

⬇︎ Instagram Japanより

現在のアルゴリズムは大きく分けてこの4つに要素分解することができます。

①リーチ数

インスタグラムはアルゴリズム上【ユーザーが好む動画、投稿をユーザーに提供する】というのが根底にあるので、一度リーチしたアカウントに対して発見欄に関連投稿を出すように促します。

一度リーチして、フォローに至らなくても保存など、ストーリーを閲覧するなどなにかしらアクションを起こしてくれるアカウントをシードアカウントといいます

このシードアカウントを増やすことで、普段のフィードが発見欄に露出する確率がどんどん上がっていき、最終的にはなにも気にしなくても毎日投稿していればデイリー数百人フォロワーが増えていくようになります。

ここの考えがないと、「良い投稿をしているはずなのにフォロワーがのびない…」となります。

なので大前提伸びる投稿のクオリティが大事ですが、それと同じくらいリーチ数を稼ぐことが大事です。

そのリーチ数を初期から稼ぐためにフォロー、DMアクションなどを行うイメージです!

また、リールはかなりリーチ数が稼ぎやすく、例えば2000リーチできた場合、大袈裟にいうと2000アカウントにいいね周りができたようなイメージです。

そう考えると外部に露出しやすいリールは非常にコスパがいいと言えるので、2022年のアカウント成長にはリールの存在は切っても切れないのです。

②滞在時間

「一ユーザーがそのアカウントに費やした時間」または「一コンテンツの総試聴時間」とも言えます。

ㅤ例えばカルーセル投稿10枚びっしり載せていても、2枚目でつまらないと思われて離脱されてしまうと、滞在時間は短いです。このようにどうやって二枚目三枚目を読んでもらうか?という工夫が必要になってくるわけです。

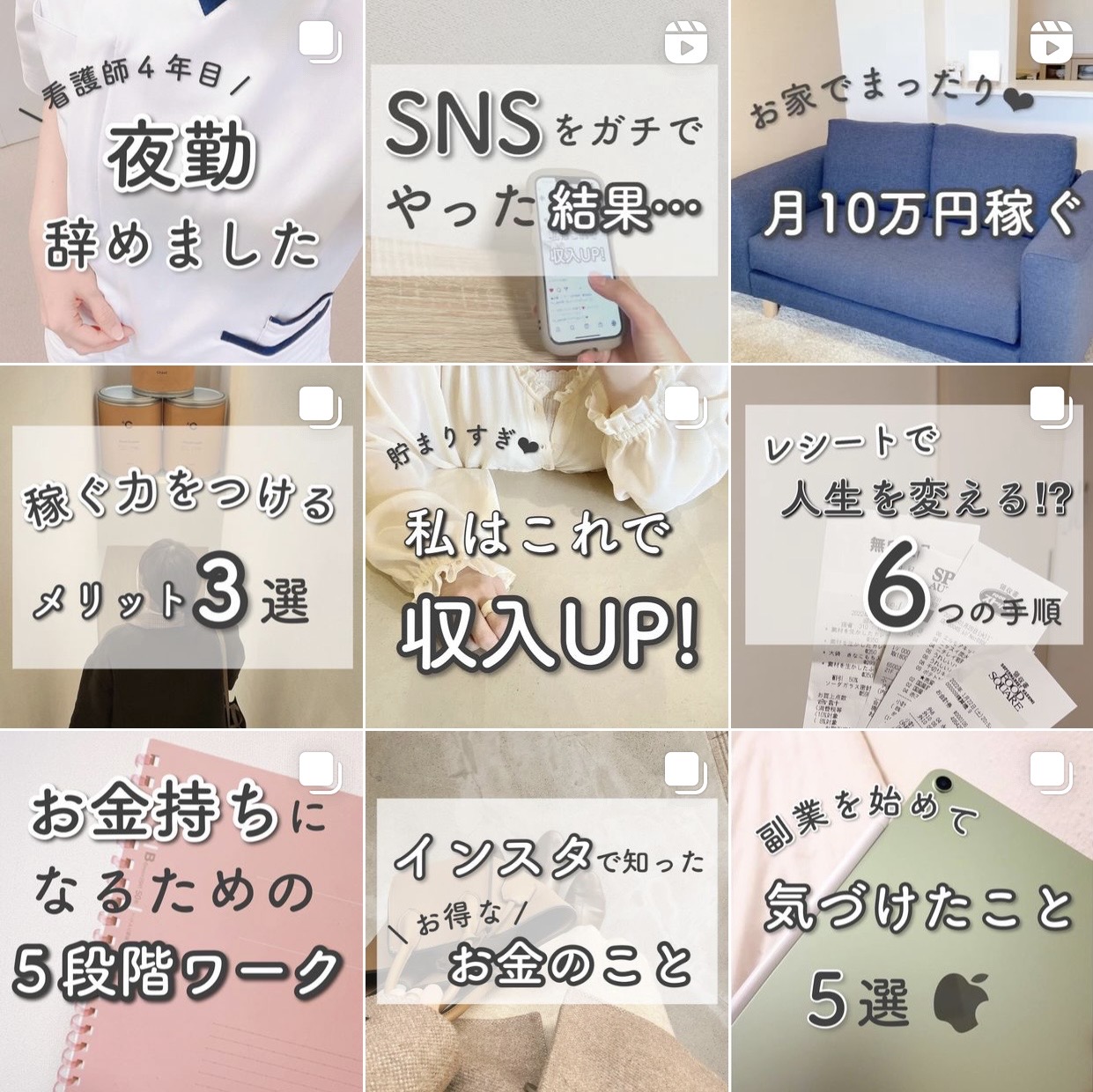

上記のアカウントはMasayume Salonの中でもリーチ数が高いアカウントになっています!

画像を見て頂ければ分かると思いますが複数投稿とリールの組み合わせで構成されています。

ユーザーの興味・関心、そして共感を呼ぶアカウントに仕上がっているため滞在時間も伸びています。

③保存数

【どれだけ有益な情報なのか?】と言う指標が保存数です。

マガジンコンテンツにおいてはいいね数よりも保存数の方が多いことはごく日常的で、基本的にハウツー系のコンテンツに関してはいいね以上に保存数を獲得できないと有益ではないと判断できます。

コンテンツの作り方、内容をブラッシュアップしましょう!

④ホーム率

現在抱えてるフォロワーがどれだけ反応をくれているかがわかる指標です。

インサイトの中のインプレッション項目の一番上に「ホーム」とありますが、こちらが内部のフォロワーがどれだけ自分の投稿を見てくれているかが分かる場所です。

60%を目安にフォロワー内部のユーザーにも反応の取れるコンテンツ作製をしましょう。

60%を切ってる場合、インスタAIがあなたのアカウント評価を低く見てる場合があるので、ストーリーズでフォロワー内部と密にコミュニケーションをとったり、DMしたり、フォロワーさんとコミュニケーションを取ることを意識してみてください。

基本的には上記で説明した3つの要素を抑えていればインスタではフォロワーを伸ばすことは可能です。

Instagramを本気で頑張りたいあなたが毎日すること

独自性を出して、毎日投稿!ってできたらいいのですがなかなか難しいですよね?

ですので、以下の手順に沿ってアクションを起こしてください

① ベンチマークするアカウントを見つける ② ベンチマークしたアカウントと被らない運用コンセプトを設定する ③ 既存コンテンツを参考に、属人的要素を盛り込んだ投稿を作る ④ 9投稿する ⑤ 競合アカウントのフォロワーにいいね周りをする ⑥ いいねバックしてくれたユーザーに営業DMを送る ⑦ キュレーションアカウントに営業DM送る ⑧ ハッシュタグを組み替える ⑨ ④〜⑧を繰り返す

上記はフォロワー0人からのアカウントを想定しています。

厳しい現実をお伝えすると、フォロワー0人の状態ではどれだけ有益な情報でどれだけみやすいデザインでも外部に露出することはアルゴリズムの仕様上ありません。

そのため、しっかり世界観を構築したのちに、自分の足を使っていいね周りをしてアカウントの認知を広げたり、キュレーションアカウントに掲載してもらい、大きいアカウントの影響力を借りるなど、フォロワーが少なくてもアカウントの認知を広げる行動を起こしましょう。

アカウント初期はこういった小さい積み上げがとても大切なので、できることを網羅的にやっていきましょう。フォロワー2,300人を越えてきたあたりから投稿が外部に露出していくので、そこから指数関数的に伸びていくので、最初の数ヶ月をがんばりましょう!

運用がうまくいっているかの基準値

コンテンツのブラッシュアップなどの感覚を掴めるのに2~3ヶ月かかるので

60投稿でフォロワー500人を目安にして下さい!

目標いいね数はフォロワー1500人までは、フォロワーの10%を目安にしてください。

フォロワーの10%いいねを獲得できてるコンテンツはとてもいい兆しです。

いいね数は属人感が出ていれば出ているほど伸びますので、冒頭でもお話した通り、なるべく属人性は盛り込むようにして下さい!

意外と見落としがちな場所

★キャプション

まずはキャプションです。

フィードコンテンツの中全部を読んでくれてるからといってキャプションを疎かにするのは大変勿体無いです。

《 キャプションに力を入れる5つのメリット 》

1.プロフィールのアクセス数を増やす

基本的にプロフへのアクス方法は投稿トップのアカウントIDかアイコンをタップするかになりますが、キャプション内にメンションすることでプロフィールへの導線が一つ増えます。

つまり、投稿文の中に自身のアカウント名をメンションするということになります!

これでプロフィールへのアクセス数を増やし、少しでも多くの人に他のフィード投稿を見てもらうタッチポイントができるのは大きなメリットです。

2.滞在時間の獲得と保存数のアップ!

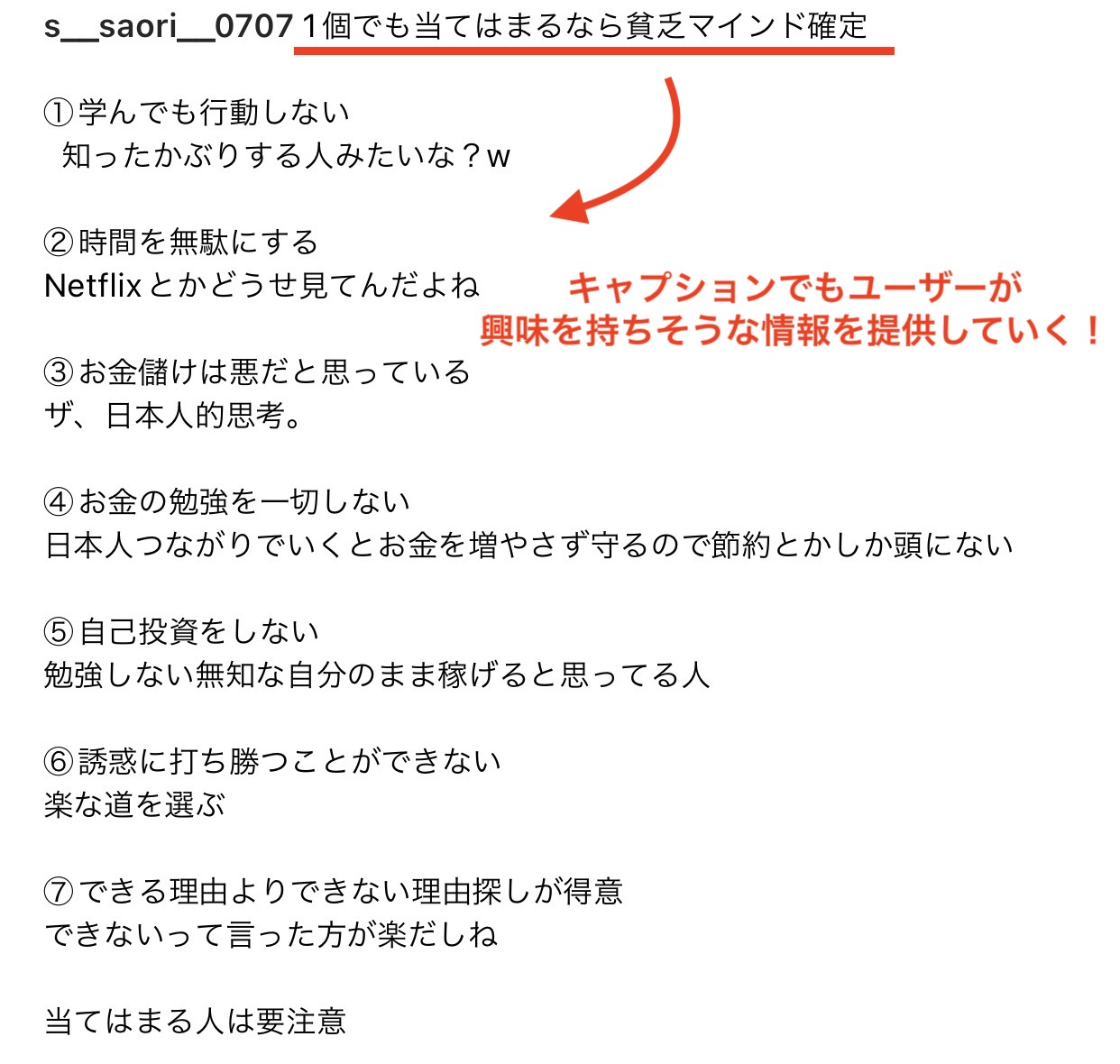

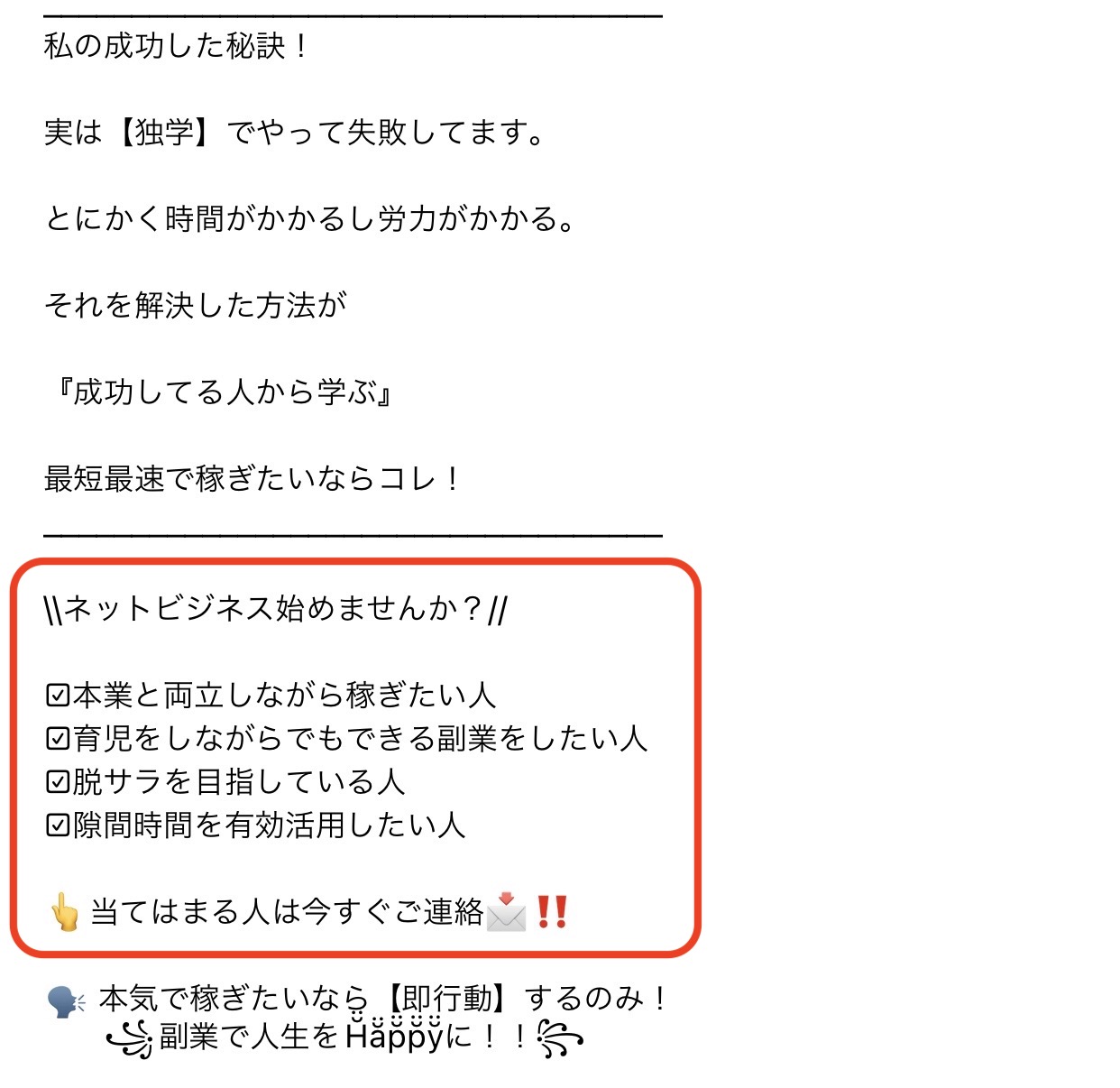

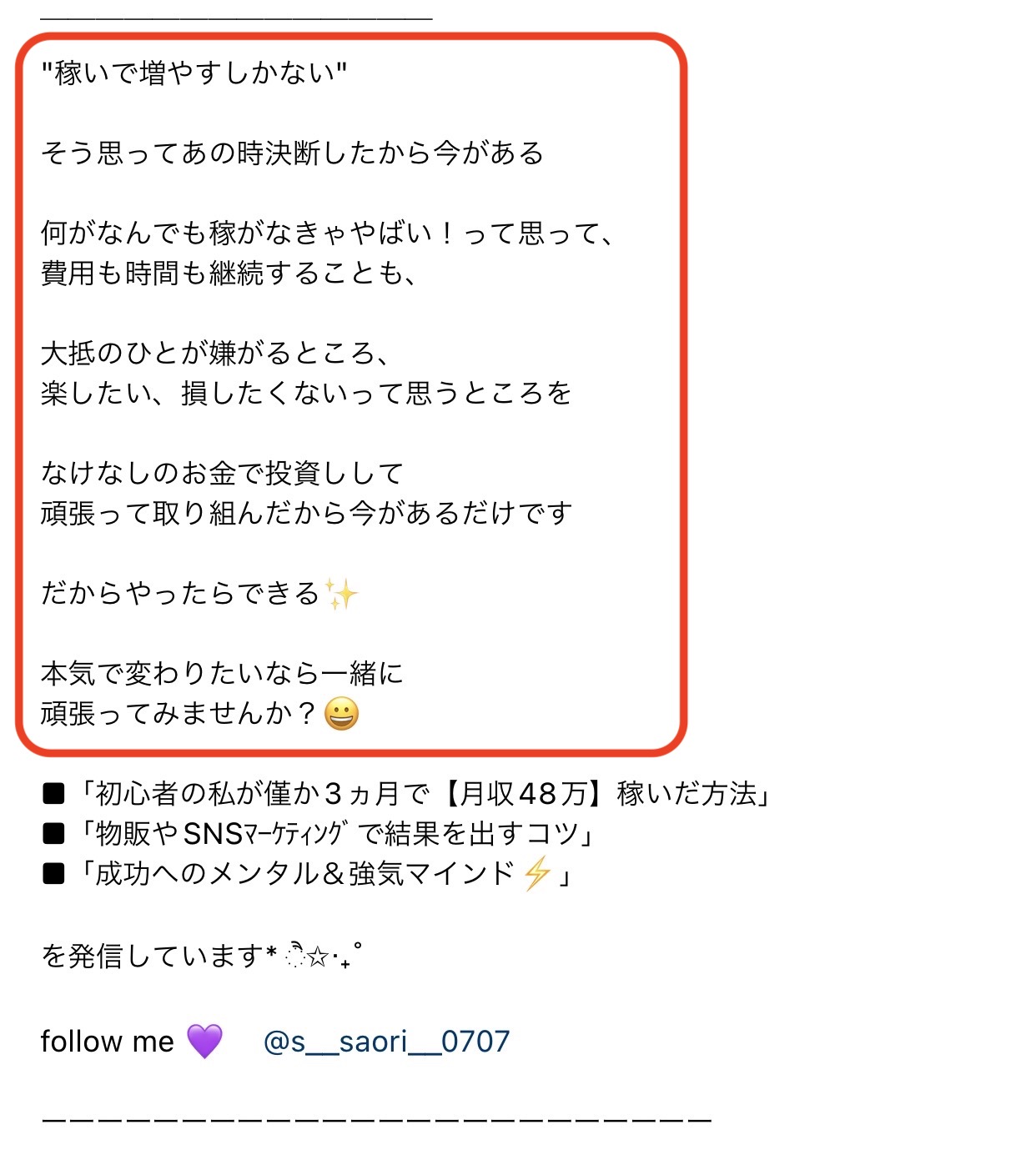

上記は副業を始めたいがなかなか始められない人に宛てた強気のメッセージになります。

フィード投稿内に載せられかった情報や写真では上手に伝えられない想いをキャプションに追記しています。

【自分に当てはまっている】と強く共感して頂ける方にこういうメッセージは情報材料として貴重です。

このキャプションだけでしっかり保存してくれます!ㅤ

またキャプションを読んでもらうことで、アカウントの滞在時間が伸びてインスタAIの評価も上がります。

小さいことですが、こういう積み上げの掛け算でアカウントは大きくなっていきます。

3.アカウントのプレゼン

キャプションの冒頭でも後半でも、自分が発信してる内容をアピールできます!

フィード投稿は外部に露出することも多いので、初めてコンテンツを見た人に対して、プロフィールに飛んでくる前にプロフィールを伝えることができます。

・どんな方に向けて発信しているのか

・このInstagramでどんな情報を得られるのか

・自分の人生がどう変わっていくのか

上記のポイントを押さえて自身のアカウントをプレゼンしていきましょう!

4.属人感の演出

キャプションの使い方は自由です。

なので毎回の投稿内容を感想文にしてもいいし、ポエムにしてもいいし、個性を出すことができます。

自分の経験をありのまま記載することもユーザーさんの心を掴む大きなポイントです!

YouTuberの概要欄に対してコメントがくるように、キャプションを濃くすることで、キャプションに対してコメントを誘発することもできます。

そういう意味ではどういうアカウントでもキャプションの使い方ひとつで運用者の色を出せる絶好の場所なのです。

★ハッシュタグ

ハッシュタグは件数の多さがフォーカスされがちですが、大事なのは投稿件数ではなく、【検索件数】です。

検索件数はインスタ内で調べることは極めて困難なため、当サロンではラッコキーワードを推奨しています。

ラッコキーワードを使えば、検索エンジンごとの検索ボリュームやトレンドの検索ワードがわかります!

⬇︎ 検索ワードを【副業】ハッシュタグ

ユーザーがどのワードで検索してるのか把握した上で外部からの集客を狙いましょう!

★投稿のお知らせストーリーズ

まずは以下のお知らせストーリーをご覧ください!

たったこれだけでエンゲージメントの初速は変わります。

②に関しては、午前中に投稿に関する質問を2択で投げておき(問題提起)

夜に回答シェアして問題解決できるコンテンツとして誘導するだけです。

意外とこれをやっていない人は多いです。

ユーザーはストーリーズは流しで見てるので何も誘導しなければ投稿はスルーされます。

誘導文言があれば取りこぼしていたかもしれないユーザーが見に来たかもしれません。

これは未完成状態をシェアして、完成系を気にしてもらうというテクニックです。

どの投稿の告知でも使えるので毎投稿意識してみてください。

完成だけ投稿しても見てもらえないことがほとんどなのでむしろ情報出しまくって、その情報に対する関心を高めておくことがコツです!